近日,一阵来自北方的风吹入了上海海派艺术馆。

作为当代中国画的重要代表人物,袁武凭借浑厚质朴、刚健凝重的画风,在画坛自成一家。

他在上海的首次个人画展“高天厚土——袁武中国画作品展”吸引了众多画家与评论家。

在接受记者专访时,袁武讲述了自己“够黑,够重,够笨,够拙”的艺术理念。

袁武 1959年9月生于吉林省吉林市,1984年本科毕业于东北师范大学艺术系,1995年毕业于中央美术学院国画系,硕士研究生导师是著名人物画家蒋兆和的弟子姚有多。历任解放军艺术学院美术系副主任、教授,北京画院常务副院长、执行院长,现为中国美术家协会理事、中国画艺术委员会副主任。作品曾获全国第七届美展铜奖、全国第九届美展银奖、全国第十届美展金奖。曾担任全国美展第十二届、第十三届中国画展区评委和总评委。

袁武 1959年9月生于吉林省吉林市,1984年本科毕业于东北师范大学艺术系,1995年毕业于中央美术学院国画系,硕士研究生导师是著名人物画家蒋兆和的弟子姚有多。历任解放军艺术学院美术系副主任、教授,北京画院常务副院长、执行院长,现为中国美术家协会理事、中国画艺术委员会副主任。作品曾获全国第七届美展铜奖、全国第九届美展银奖、全国第十届美展金奖。曾担任全国美展第十二届、第十三届中国画展区评委和总评委。

中国画的审美在降级

上观:这次画展的第一个部分名为“浑茫的黑土”。您作品中的墨色似乎格外黑、格外浓郁,有什么特别的配方?

袁武:很多同行都问过我这个问题,有人甚至在我的作品边上画了一笔,等墨干了之后发现他的墨色比我的浅,由此怀疑我的画是不是印刷品。

其实,我的“秘方”很简单,因为少年学画的时候条件有限,没有宣纸,只能把图画纸先刷湿,趁纸没干的时候就画上墨,效仿宣纸的晕染效果。

成为画家之后,我就琢磨,如果在宣纸上喷上水再画,会是什么效果?于是,我就把宣纸喷湿后画上墨,墨迅速地渗透纸背,只要画一遍就会又黑又亮。

而最关键的一步,就是在边上等着,时机一到就以最快的速度用电吹风把墨吹干。如果不及时吹干,画的牛就会变成大象。

袁武《水不深》系列之三

袁武《水不深》系列之三

上观:您笔下的老农民和老牛的眼神都会说话。

袁武:我当过知青,放过牛。当年在山坡上感到孤独的时候,我就会和牛对视。牛的眼睛非常深情。我多年来一直喜欢画牛,尤其喜欢画牛的眼睛。

上观:画面中农民的指甲为什么显得这么白?

袁武:因为他们常年在地里劳作,皮肤晒得又黑又红,指甲盖的颜色就显得很白。我在画画的时候,刻意把这个细节凸显出来,让观众一看就知道这是一双劳作的手。

我一直在技术上坚持写实主义,在理念上坚守现实主义。写实绘画不是抄照片,不是想办法把对象画得准、画得像,而是要表达我真实的思考和真挚的情感。我笔下的大墨苍茫,就是我内心真诚的倾诉。

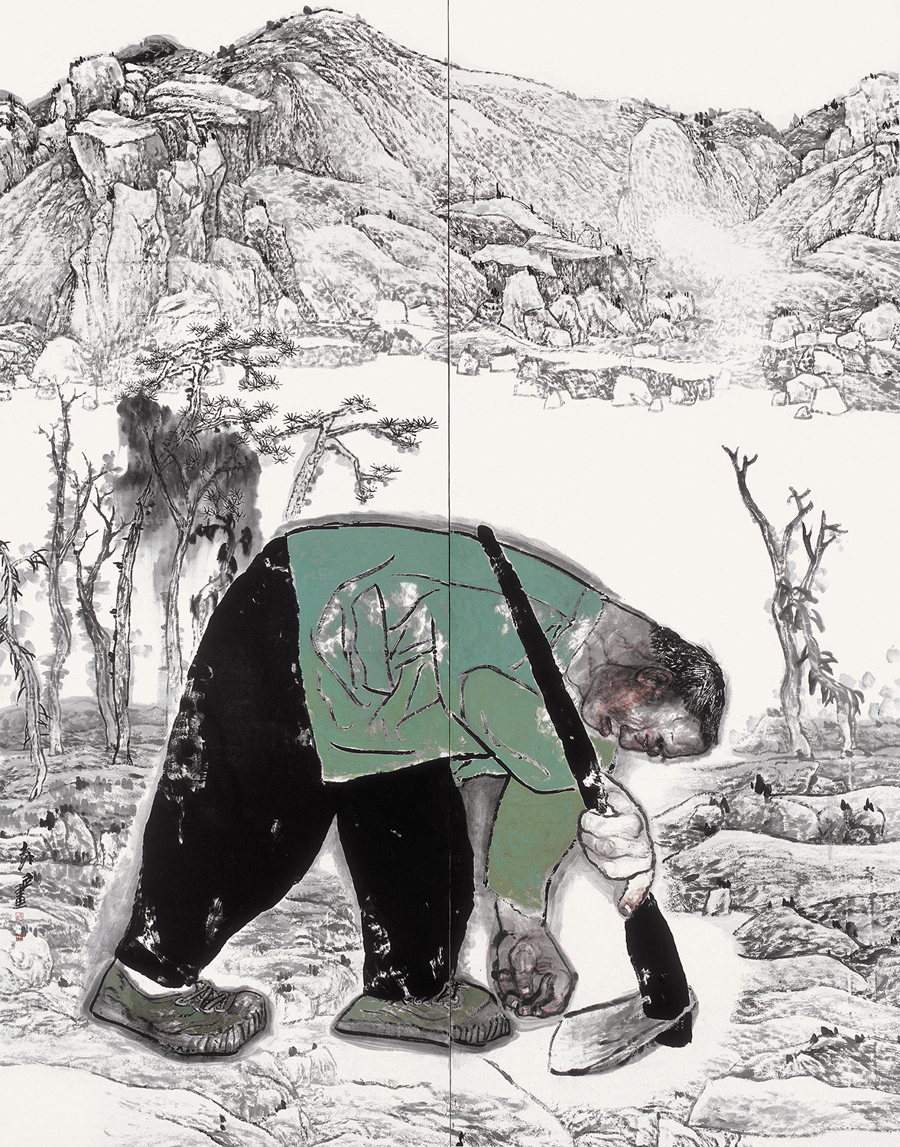

上观:您有一组画的题目颇有深意——《在朱耷山水上耕种》,您想表达的是怎样的思考?

袁武:每位观众看画的时候都会有自己的感受,画家或许不应该给自己的画添加太多的注脚。

《在朱耷山水上耕种》看似画的是一个无知的农民在刨地,其实我想表达的是一些优秀的传统文化正在被破坏。这个系列我从十几年前就开始画了。

上观:对传统文化的保护是您多年来一直在关注的话题?

袁武:是的,以传统绘画为例,很多画中国画的画家,包括我在内,与过去的大画家相比,在文化积淀上是远远落后的。因为学习过西方绘画的科学造型,我们的技术或许不差,但精神内涵相去甚远。

画中国画只有技术和一定的艺术感觉是不够的,还得有文化,得多读书,有想法。我是画人物画的,我认为画人物最高的境界应该是有思想。假如没有思想,那应该有情怀。假如没有情怀,那最低的标准应该是有激情。如果连情绪的流露都没有了,那这种作品实在没有什么价值。

中国画的核心价值就在于精神内涵,而不是提供一种浅层次的感官愉悦。然而中国画的精神内涵正在淡化,正在变得浅薄。这种审美降级其实是画家和受众共同导致的。

袁武 《在朱耷山水上耕种》 2011年

袁武 《在朱耷山水上耕种》 2011年

在破与立之间纠结

上观:作家阿来曾说,您画笔下的藏民能唤醒人们对精神原乡的追寻。在展览的第二部分中,《大昭寺的清晨》非常特别,您用3幅作品分别描绘了一个正在朝拜的妇人的脸、腰部的装饰以及她的鞋,为什么这样构思?

袁武:我在西藏见过一位老太太,额头磕出了溜圆的老茧,她以此为荣,那份对自然与神灵的敬畏是刻在她骨子里的。面对他们的虔诚,我在创作时也必须对艺术虔诚。

袁武《大昭寺的清晨》系列之二 (局部) 2015年

袁武《大昭寺的清晨》系列之二 (局部) 2015年

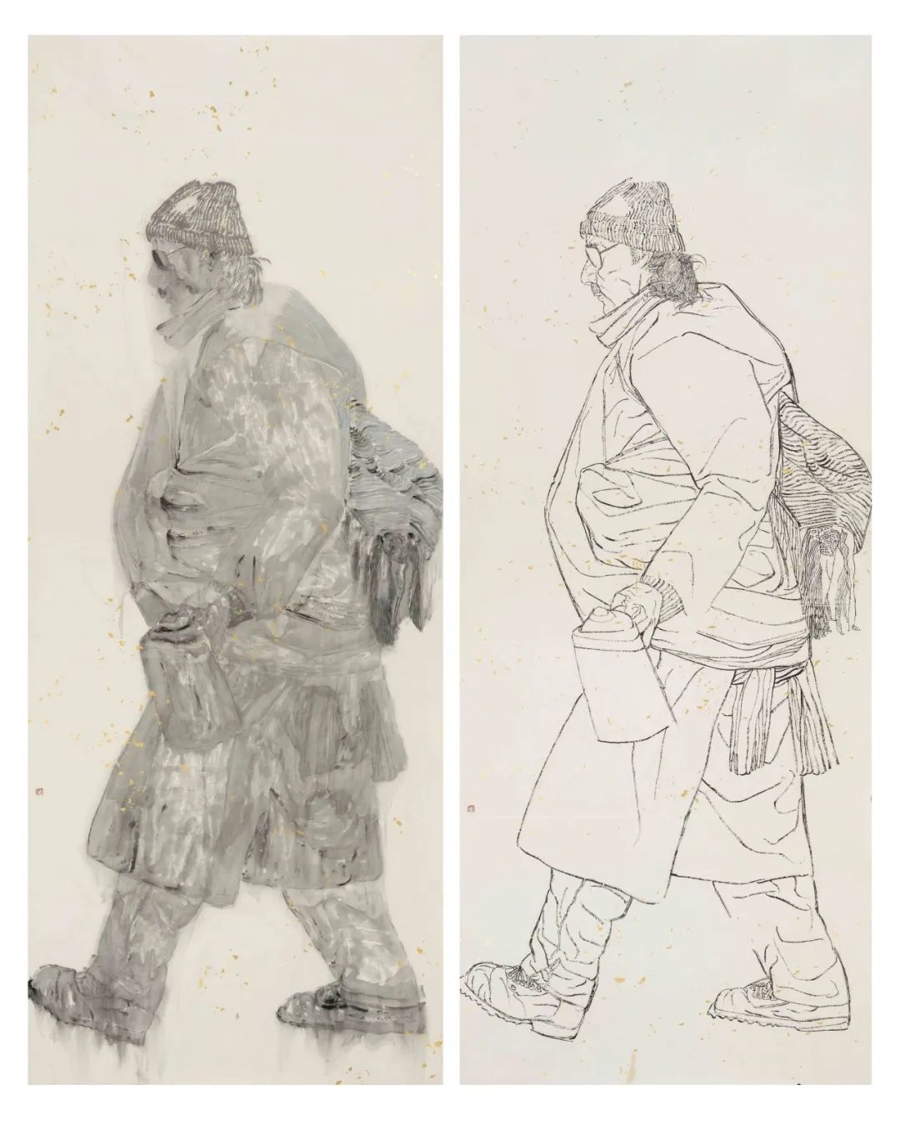

上观:在《心灯》系列中,您刻画了十多位身材高大的藏民,这组画颇有动感,创作的灵感来自哪里?

袁武:我画过许多西藏主题的作品,《心灯》是我最后一次去西藏时所画。一个清晨,我看到一群健壮的小伙子手里拿着暖瓶,身上背着青稞等粮食,彼此不说话,沿着山坡去寺庙朝拜。他们在山坡上形成了一支长长的队伍,在晨光的映照下,令人非常感动。

我先用线描画一幅,再用水墨紧接着画一幅,就这样以两幅为一组,一共画了34幅。他们在添灯油的时候非常虔诚,我试图用水墨描绘他们虔诚的灵魂。

画面上所有金色的点都是我画上去的,是照着洒金纸临摹的。假设画一幅画用两天,那画这些金色的点大概就要用三天。

袁武《心灯》局部 2018年

袁武《心灯》局部 2018年

上观:您画的虽然是传统的水墨画,但画面中有一种非常当代的表达。

袁武:我希望自己能画得“当代”一点,但很可惜,还“当代”不起来。我今年66岁了,我很努力地想改变自己,可是画到今天,似乎还是老样子。我感觉我是个很笨的人,很难实现我想要的突破。有时候以为有所突破了,回头一看,好像还是那个样子。

上观:您所追求的突破是什么?

袁武:我想画得松一些,更自由一些。我们看西方艺术,无论是毕加索、马蒂斯,还是后来的当代艺术家,都是忽略“形”的,但他们的画依然能成立。我现在还做不到,我接受过严格的写实绘画训练,手被训练得非常准,只要不画准,就觉得画不成立。

我所受的教育、我所处的环境以及我的性格都决定了我做不了当代艺术,但是当代艺术中的那种批判性与先锋性是我想要实现的。

我经常研究一些当代艺术的画册,因为我必须清楚当代艺术的边界在哪里。我希望从中汲取一点灵感,慢慢地积聚,将来迈出一大步。

我现在不会再在传统绘画的小圈子里寻找方向了,我想要破,但破的同时还要立。假如全破了,立不起来也不行。所以,我一直在破与立之间纠结。

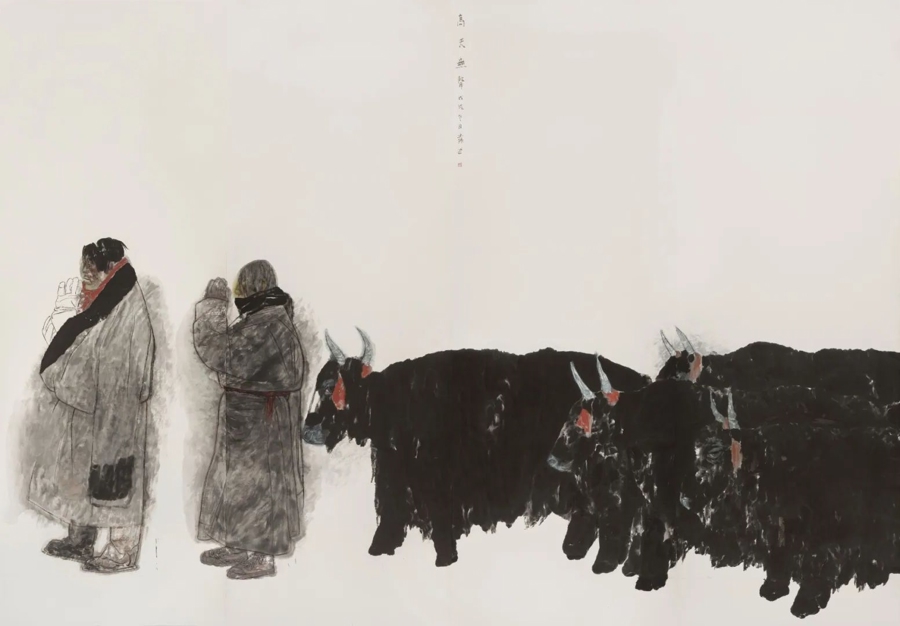

袁武 《高天无声》2018

袁武 《高天无声》2018

一直相信“笨”办法

上观:您刚才提到写意与写实的话题。在一些人看来,写实主义绘画在这个时代已经显得落伍了,您怎么看?

袁武:我认为写实和写意并不矛盾,而是如何结合和升华的问题。

有人说,中国画家的写实功力是一流的,外国画家都在搞抽象。我看未必,有些外国画家的写实绘画画得非常出彩,而我们衡量写实绘画时,往往只有一个标准,就是像照片、像真人。其实,艺术的写实和生活中的“实”是不一样的。再写实也要有绘画性,如果丧失了绘画性,丢弃了绘画语言,把现实中的东西照搬到画面上,那就是落伍的。

上观:听说您的有些作品在展出之后还会进一步修改,为什么如此精益求精?

袁武:谈不上精益求精,就是觉得原先画得还不够好,在审美上或者在视觉效果上还可以更完善。我有时甚至会在展厅里直接修改,因为在展厅里会更清楚自己的画有什么缺陷。

比如《高天无声》这幅画以前展出过,两周前我又在工作室里进行了修改,把牦牛画得更大一点。下次展出之前,我可能还会再修改。

有些已经被美术馆收藏的作品,我也会一再重画,为的就是改一个构图,或者修改一个人物形象。

袁武《毒日头》 2021年

袁武《毒日头》 2021年

上观:有同行评价您的画作“够黑,够重,够笨,够拙”,怎么看待“够笨”?

袁武:我出生在一个没有任何艺术基因的家庭,但我从小就喜欢画画,我当过知青,也当过工人,一路上都有跟我一起画画的伴儿,他们大都比我聪明,当年我是远不如他们的。但是今天,当年所有的伴儿都不画画了,只有我还在坚持。我只要认准了方向,就会一直走下去。

我相信配资股网,很多事情用看似笨的方法去做,反而容易成功。有时候,聪明反被聪明误,耍聪明或许能更省事、更潇洒,但结果会打折扣,甚至会出错。而笨办法无非就是多花费一些力气。聪明人用笨办法做事,准保能成。

证配所官网提示:文章来自网络,不代表本站观点。